- HOME

- Blog

- About BD

- お問合わせ

小川徳郎・第55期名人

名人戦挑戦2度目で頂点に駆け上った神奈川のエースと試合を振り返る

2015年10月

現在25歳。

10代の頃、

『世界ジュニア』に出場3回(3位1回)。

当時から将来を嘱望されていた小川徳郎は、

アマ公式戦のフィールドで

着実に力を付け、名を残している。

2014年からクラブ員(KPBA)になり、

ローテーションにも向き合い、

初出場の『都道府県対抗』(2015年5月)では、

各県のエース級が揃う"5番手"で、

11勝0敗で大会MVPに輝いた。

そして、名人戦挑戦2回目となる

2015年秋の『第55期名人戦』で、

小川はいくつかのステージを経て

名人への挑戦権を獲得。

最終段階となる『名人位決定戦』では、

「アマ個人タイトル6冠」の

名人・喜島安広(SPA・埼玉)を

ロングゲームの末に破って、

初めて名人位に就いた。

激闘の4日後、新名人に会いに行った。

取材・文/BD

写真/On the hill !、タカタアキラ

…………

Norio Ogawa

1990年3月19日生

神奈川県出身、KPBA所属

2010年『プレ国体』優勝

2008年&2013年『マスターズ』優勝

2014年『アマローテ』優勝

2015年『都道府県対抗』MVP(神奈川)

2015年『第55期名人戦・名人位』

『世界ジュニア』3回出場(2008年3位)

他、入賞多数

優勝が決まった第8セットの動画。↓

小川の最後の7番からの取り切りは54分頃から。

(撮影:JAPA)

全力を出し尽くしちゃって、終わった時に倒れそうでした

――名人になってから4日経ちましたが、今のお気持ちは?

「まだ実感が湧かないですね。もうちょっとしたら出てくるのかなと思います」

――決定戦の一日を一言で言うと?

「一番は『楽しかった』です」

――ゲームボール前後のことは覚えてますか?

「最後はテンパってて、どれがゲームボールかわかってなくて(笑)。13番を撞く時に、ちょうど視線の先にスコアモニターがあったので、『あ、これがゲームボールなんだ』って認識しました。難しい球じゃなくて安心しました」

――ゲームボールを入れた瞬間は?

「うるっときました。嬉しさもあるし、達成感もあるし、『終わった』『勝てたよ』って。こんな素晴らしい舞台で撞けて、すごく面白かったですから。球が動いてるのはこの1台だけで、周りでは誰も撞いてないし、自分だけの世界みたいな」

――力は出せましたか?

「いやもう、全力を出し切りました。出し尽くしちゃって、終わった時に倒れそうになってたぐらいです。足にきてて、歩くのもままならない感じで(笑)。帰りの車の中では爆睡して、家に帰って倒れました」

今までで一番よく撞けたんじゃないかと思います

――大会前はどんな調整を?

「ローテーションを頻繁に撞きましたね。身近な人と撞いたり、プロの方にも長時間、相手をしていただいて、色々と学ばせていただきました」

――当日朝の緊張感は?

「意外とそこまでは。多少は緊張してたけど、始まるまでピンと来てなかったというか。むしろ始まってから、『あ、こんな感じで始まるんだ』って少し焦ってました(笑)。もっと仰々しく始まるのかなと思ってたら、しゅっと始まった感じだったので(笑)」

――テーブルには早く対応出来ましたか?

「前日に会場の『5 & 9』さんで3時間ぐらい撞かせてもらったので、なんとなくコンディションは掴んでました。撞きやすいテーブルでした。ラシャは新(さら)でしたし、穴幅は狭めですが、深くない感じで。でも、前日練習の時からバンキングは短かったですね(笑)。ラシャがさらの割にはやや重たいかなという印象でした」

――たくさんの人に囲まれてプレーした気分は?

「やっぱり燃えましたね。気持ち良かったです。両陣営が盛り上がっていましたし」

――仲間の声援は?

「純粋に嬉しかったです。仲間から口パンチもありましたけど、集中できてたんで、気になることはなく、『愛されてるな~』と(笑)。口パンチに心の中でツッコミを入れながら撞いてました」

――出だしからいつもの雰囲気で撞けていたように見えました。

「はい、自分の中ではしっかり撞けた方……というか、今までで一番よく撞けたんじゃないかと思います。まあ、ミスはしてるんですけど、長丁場だった割にはアベレージ高くプレーできたなって」

『愛されてるな、神様に』と思いましたね(笑)

――第1セットを失いましたが、第2、第3セットと連取しました。

「第3セットが一つの大きなポイントだったかなと思います。喜島さんに先行されて劣勢でしたが、諦めずにコツコツと頑張って自分のものにできたので。そのまま第4セットも取れたらさらに良い展開にできたと思うんですが、自分が最後に出しミスをしちゃったんで……。もうちょっとで最終ラックに辿り着けそうだったので残念でした」

――第3セット以降、喜島選手を相手に先行する展開は、上出来と言って良いのではないですか?

「そうですね。意外と自分が良く撞けていたし、それだからチャンスがあったのかなと。それと、お互いに200点を越えるような大きなハイランがなかったというのが、この展開に繋がっていたのかもしれません。僕もそうでしたけど、ランの途中で微妙に手球が隠れたりして、セーフティ戦になるという局面がよくあったように思います」

――小川選手はここぞという時の難球が入ってましたね、カーブとかロングの立てキューとか。

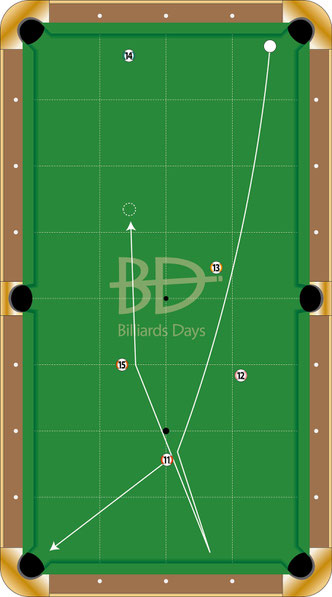

「『愛されてるな、神様に』と思いましたね(笑)。特に第2セットの11番のカーブショットはそうとしか言えません(※図↓)。『この場面で入るって、持ってるな』と。入らなくても、11番に薄く当たれば渋く残る可能性が高いなと思って撞きましたけど」

――セットカウント4-3でリーチをかけて、第8セットに向かう時、『ここで決めたい』という気持ちは?

「ありました。ありましたけど、4-4のフルセットになる覚悟もしてました」

――第8セットは一進一退の展開でした。最後、242-267(300点先取)でビハインドの時に、喜島選手が7番インスクラッチ。

「センタースポットのすぐ横に別の球があって、7番がセンターショットで入れられる厚みがあるかどうかが微妙で。なので、ストップショットでセーフティをして、相手にもう一度7番を撞いてもらいました。普段だったらスパーンとセンターショットに行ってたかなと思います。あの7番は、ハードに撞いて手球を飛ばして当てたらギリギリ行けるような球だったんです」

――その7番セーフティに対して喜島選手は空クッションで当てるもスクラッチ。そこから、小川選手がラストラン。

「何番で上がりかがわかってなくて、『15番まで取り切ろう』、『飛ばしたらいかんぞ』と思ってテーブルに向かいました。一番緊張感があったのは、出だしのロングの真っ直ぐの7番ですね」

――それを入れて、落ち着いて取り切ってましたね。緊張感は?

「緊張はしてましたけど、頭が真っ白になるということはなかったです。でも、10番から11番へのポジションはミスチョイスだったかもしれません。エクステンション(時間延長)も使って考えたけど……手球が14番の裏に隠れそうになってましたから。正直、あの時も隠れなくて『持ってるな』と思いました。次の12番は立てキューになってしまいましたけど、あれはそんなに慌てることもなく、『入る』と思って撞けました」

――そして、13番で上がったと。「今回はよく撞けた」ということですが、この大一番で得た技術的な課題は何かありましたか?

「空クッションの精度がまだまだだなと。セーフティは周囲の人にも散々言われてきて、自分でも意識するようになったので、以前よりは上手くなったのかなと思います。ローテーションは球が多いということもありますけど、だいぶ見えない形を作れるようになったのかなと」

全部出し切って戦えて最高に楽しかったです

――名人戦で初めて導入された「40秒」のタイムルールはどうでしたか?

「45秒ルールの試合はよくありますが、5秒短いとこんなに早いんだと思う時があって、たまにテンパってました。試合進行が早くなるので、僕はタイムルールには割と賛成です。でも、ローテーションの40秒は短く感じました(笑)」

――ナインボールだったら?

「たぶん40秒でもそんなに問題ないですね」

――エクステンション(時間延長。60秒追加)が1セットにつき一人5回というのは?

「だいたい1ラックあたり1回使えるイメージですよね。40秒+60秒で最大100秒になりますけど、使いどころが難しいなと思いました。エクステンションに入って数秒で撞いてしまうというもったいない使い方をした時もあったので。試合の後半では、『できるだけセットの終盤まで取っておこう』という風に考えてました」

――モニター画面やタイムの音などは気になりませんでしたか?

「モニターの方を向いて撞く時は、数字が減っていくのがずっと見えていて気になりました。音に関してはそんなに。最後の5秒のカウントダウンが終わってエクステンションに入る度に、音に合わせて心の中で『ごはん炊けました~』とか『電子レンジ温まりました~』とか、ツッコミを入れてました(笑)」

――さて。何度も聞いてますが、今もプロになるつもりはないのですよね。

「そうですね……。具体的にはまだ考えてはいないですけど、最近少し意識はし始めました。でも、今は来年の『球聖戦』と『都道府県対抗』を獲りたいと思っていますし、この名人戦も1度は防衛したいと思ってます」

――喜島選手のように"個人アマタイトル6冠コンプリート"は?

「ひそかにやりたいと思ってましたけど、今年、公式戦の決勝戦で何度か負けてしまって『厳しいな』って。特に『アマナイン』(6月)の敗戦は結構ダメージがありました」

――わかりました。最後に、今回応援してくれた人たちにメッセージを。

「決定戦ではたくさんの方に応援してもらって、本当に嬉しかったです。中には京都とか、遠方からわざわざこのために来てくださった方もいます。感謝の気持ちでいっぱいです。おかげで、全部出し切って戦えて、最高に楽しかったです。皆さん、朝から一日応援してくれてありがとうございました」